Angelella de Guerriero

(XVI secolo)

La maledizione di Peppi Petra

In passato, non ci si preoccupava molto di traumatizzare i figli. Ogni bambino nato nel secolo scorso è cresciuto con una terribile minaccia sospesa su di lui, ereditando una tradizione già presente nei grandi capolavori della pedagogia letteraria del XIX secolo. Rispetto alle fiabe ottocentesche, la vicenda di Peppi Petra, il bambino trasformato in statua perché disubbidiente, non è meno inquietante. La vicenda del bambino ribelle creato da Collodi, Pinocchio, che affronta nel suo percorso di redenzione trasformazioni drammatiche, diventando persino un asino e venendo (letteralmente) divorato dai pesci, fritto in padella, "morto" e poi "risorto", quella vicenda, si diceva, rispetto alla storia di Peppi Petra appare quasi rassicurante.

Ma facciamo un passo indietro di qualche secolo. Anche allora ci troviamo in una Mineo relativamente ricca e potente, rispettata per la sua classe dirigente colta e fieramente legata ai propri privilegi. Una comunità in cui la plebe di contadini è profondamente attaccata ai valori municipali e disposta a difenderli con determinazione. Si tratta di una società unita, che, radunata attorno alla figura di Santa Agrippina, coltiva un marcato orgoglio civico e si eleva, con fierezza, sopra le altre "terre" circostanti.

In quest’epoca emerge la figura di Gian Tommaso de Guerriero,[1] una personalità di grande valore, spesso ritratta ingiustamente dalla fantasia popolare come un’anima tormentata dai sensi di colpa, schiacciata da una vita di peccato e violenza. Questo ritratto romanzato, tuttavia, non rende giustizia all’uomo reale, descritto dai suoi contemporanei, come Pietro Bartoluccio, e da autori successivi come una persona di notevole virtù e straordinaria determinazione.[2] Emblematiche, a questo proposito, sono le parole di Corrado Tamburino Merlini, che lo definisce «regio milite, personaggio il più apprezzabile che abbia potuto vantar Mineo […] uomo d’ultimo ed inarrivabile pregio».[3]

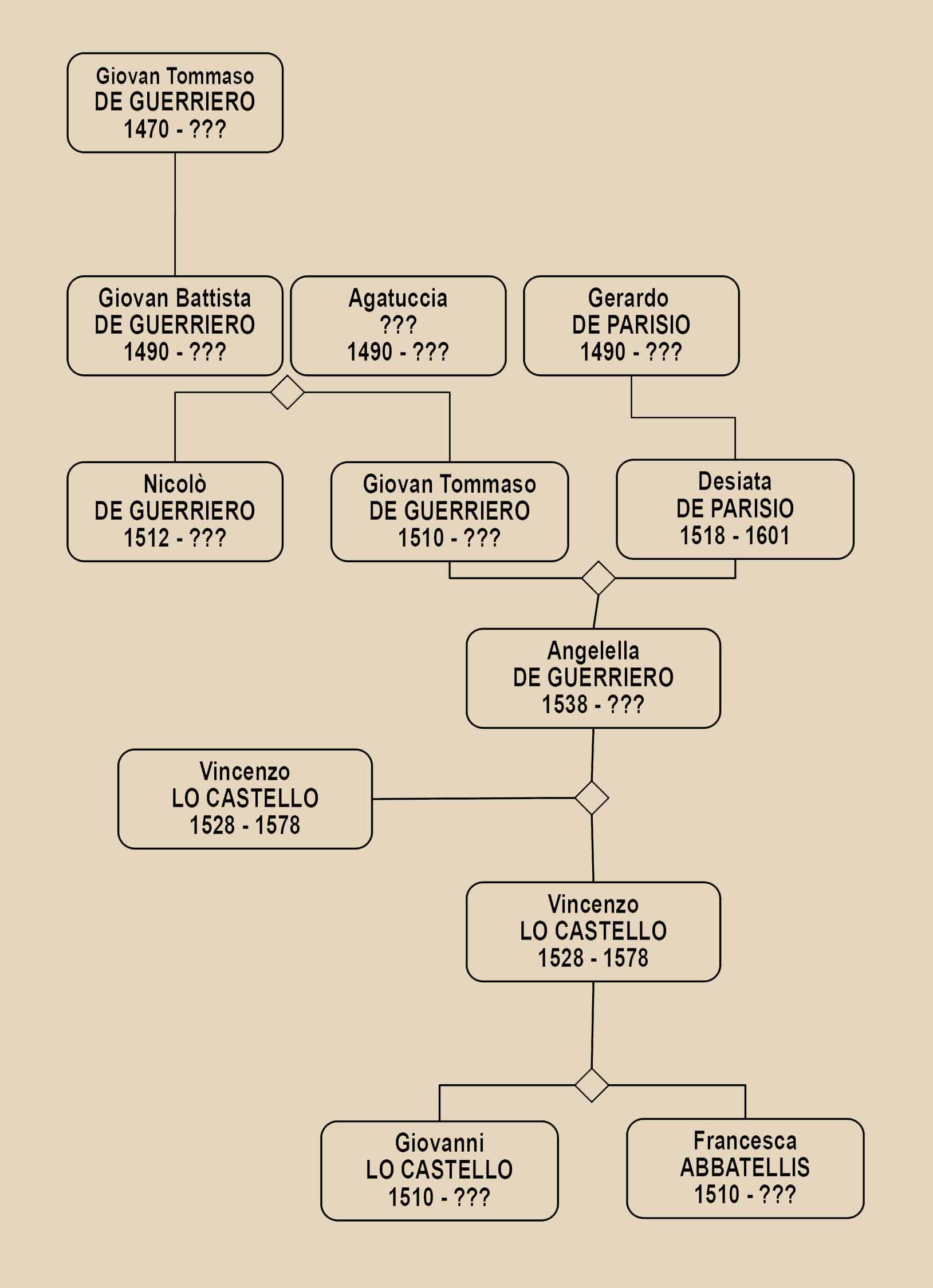

Come accadeva allora, anche oggi risulta complesso districarsi tra intrecci di parentele, ascendenze e discendenze, un passaggio però essenziale per comprendere le dinamiche familiari del XVI secolo in Sicilia. Gian Tommaso de Guerriero nacque intorno al 1510, figlio di Giovan Battista e di una certa Agatuccia. Nel 1538, dal matrimonio con Desiata de Parisio (1518-1601), nacque la sua unica figlia, Angelella (Angela). Angelella sposò Vincenzo Lo Castello (1528-1578) il 12 maggio 1559, ricevendo in dote parte del feudo di Serravalle (Nixima, Lamia e Montagna), mentre l’altra parte apparteneva allo zio paterno Nicolò.[4]

Come accennato, Angela sposò uno dei rampolli più illustri della nobiltà isolana, Vincenzo Castello Abbatellis, figlio di Giovanni e Francesca Abbatellis e Principe di Biscari. Da questa unione nacque un unico figlio, Ferdinando Lo Castello e Guerriero, il quale, però, morì giovane, senza lasciare eredi. La famiglia di Angelella fu segnata dalla sfortuna: il feudo, passato da Gian Tommaso de Guerriero alla figlia e poi al nipote Ferdinando, ritornò infine al capostipite nel 1578. [5]

Si narra che, affranti dal dolore per la perdita della figlia e, aggiungerei, anche del nipote, Gian Tommaso de Guerriero e sua moglie Desiata abbiano fondato nel 1588 il Collegio gesuitico di Mineo come ultimo atto d’amore verso la memoria dei loro discendenti scomparsi.[6] Si estinse così la linea diretta dei signori di Serravalle e dei Principi di Biscari. Il titolo di questi ultimi sarebbe poi passato a un ramo cadetto, quello dei Paternò Castello, Principi di Biscari, che nei secoli successivi avrebbe dato lustro alla Sicilia e a Catania.

Ma la nostra è una storia di pietre, pietre e ricordi, memoria e sangue, e quindi…

La tomba dei coniugi Gian Tommaso de Guerriero e Desiata de Parisio si trova, come prevedibile, nella chiesa di San Tommaso (il Collegio) a Mineo.[7] Il loro nipote Ferdinando Lo Castello, invece, fu sepolto nella chiesa di Sant’Agrippina [vedi nota 5], dove riposa anche Angelella. Il monumento funebre di Angelella, alto 178 cm, è ornato in stile classicheggiante e reca due stemmi della famiglia Paternò Lo Castello.

Nella parte superiore del monumento, inginocchiato, vi è raffigurato un cavaliere in abiti cinquecenteschi in atteggiamento orante; nella parte inferiore, invece, due raffinate arpie ne completano la decorazione. Il piano superiore è adornato con dettagli finemente scolpiti, tra cui elmi, corazze, scudi, lance e maschere. Al piano inferiore, fregi floreali, capitelli e maschere accompagnano un’iscrizione che recita: “Angela in terra fui, tal sono in cielo, del Biscaro signora; or fredda pietra serra il mio corporeo velo.”[8] Versi intrisi di strazio e dolore, potremmo dire.

Ma in che modo entra in gioco la disobbedienza? La statua del "cavaliere in abiti cinquecenteschi" inginocchiato sul sarcofago di Angela potrebbe ben rappresentare suo figlio Ferdinando, in atto di preghiera e pentimento. Nella memoria popolare è rimasto impresso il forte legame tra una madre scomparsa prematuramente e un figlio giovane destinato a seguirla troppo presto. Tuttavia, la fantasia collettiva ha aggiunto molto a questa storia, trasformandola in un ammonimento: racconti che, con l’ombra del castigo divino, miravano a educare i più giovani.

Se Pinocchio era di legno, qui abbiamo una figura di pietra. È come se una Medusa l'avesse trasformato, bloccandolo in un presente eterno di dolore, divenuto una statua che il popolo ha soprannominato Peppi, un nome comune e popolare al posto dell'aristocratico Ferdinando. Questo cambio di nome rende il personaggio ancora più vicino alla gente, ricordando a tutti una terribile verità: il figlio ha disobbedito alla madre.

Il monito è potente: chi disobbedisce è destinato a una punizione eterna, non solo pietrificato, ma condannato a un’esistenza senza fine di espiazione e di supplica ("Mamma, non lo farò più"). È una punizione così insopportabile da essere diventata proverbiale. Attento, bambino disobbediente: se non ti comporti bene, "vidi-ca finisci com’a Peppi Petra!"

___________

[1] Il cognome ha decine di varianti (Gurrerio, Guerrero, Currerio, Gurreri, Gurrieri ecc.)

[2] Cfr Pietro Bartoluccio, Il Barchino riacquistato, Abulafia Editore, 2024, p. 47.

[3] Corrado Tamburino Merlini, Cenni storico-critici delle antiche famiglie, degli uomini illustri e de’ più rinomati scrittori di Mineo, Musumeci-Papale, Catania, 1846, p. 14.

[4] “Dotazione avuta da Giovanni Tommaso de Gurrerio e Desiata Parisi, jugali, suoi genitori, per il matrimonio da lei contratto con Vincenzo de Castellis, come risulta da dotali in Not. Antonino de Morabito di Catania, il 12 Maggio 1559 (Conserv., libro Inv. 1557 al 1570, foglio 694)”.

[5] “Giovanni Tommaso e Desiata Parisi, coniugi, s'investirono del feudo suddetto, a 14 luglio 1578, come eredi particolari di Ferdinando Lo Castello, loro nipote, morto senza figli, per testamento celebrato da Not. Francesco De Rosa da Mineo il 30 giugno 1578, detto Ferdinando, mori ivi nel mese di luglio del 1578; il suo cadavere fu sepolto nella Chiesa di S. Agrippina (Camera Reginale, busta 344, Processo suddetto)”.

[6] Padre Gambuzza nel suo libro ci ricorda “la seguente iscrizione che sta nella lapide sul portale esterno dell’ingresso principale: A Dio ottimo massimo in onore di S. Tommaso apostolo i coniugi Tommaso e Desiata Guerriero di animo uguale per fede e pietà innalzarono questo tempio nell’anno 1589” (Giuseppe Gambuzza, Mineo nella storia, nell’arte e negli uomini illustri, Caltagirone, 1995).

[7] Sempre padre Gambuzza scrive: “L’artistico sarcofago [dei coniugi De Guerrero] è pregevole specialmente nei motivi delle tarsie, Esso ci porta ai monumenti del tardo gaginesco. È da notare però che deve essere stato rimaneggiato forse dopo il terremoto del 1693 da mani inesperte che qua e là vollero inserire le tarsie colorate marmonee dal rosso di Taormina al verde cipollino. Ai lati dell’iscrizione mancano 4 tasselli che agli angoli iscrivono la cinquecentesca epigrafe che così dice: Jo-To Guer. et DesiaTae coniug optmis parentibus coliegio Men. fundat: in perpetuam preclari facinoris memoriam ac tantis amoris significationem, società tis Jesu mausoleum estruendum curavit 1595”.

[8] L’opera, datata al tardo Cinquecento da Ricceri, era inizialmente attribuita dal Maganuco alla scuola dei Gagini, ma in seguito lo stesso Maganuco riconsiderò l'attribuzione, suggerendo un’origine locale con influenze messinesi. Si pensa quindi al maestro Nicolò da Mineo (1542-1625), scultore marmoreo di grande abilità. Di lui scrive anche Di Marzo, citando l’epitaffio sulla sua tomba nella chiesa di San Filippo di Agira a Chiaramonte, e Ricceri ipotizza che Nicolò abbia potuto formarsi nella bottega di Antoniuzzo Gagini, figlio di Giandomenico (1503-1590), molto attivo a Caltagirone dove si era stabilito.

Informativa estesa sulla policy dei cookie